共通テストの化学は、教科書に記載されている基本事項、知識問題、計算問題が多く出題されるほか、思考力を試す応用問題も出題されます。

応用問題は基礎知識を使いこなせば十分解けるレベルのため、共通テスト化学は基礎知識を固めることが得点アップのカギです。

「共通テスト化学に向けて勉強を始めたいけど何から手を付けていいかわからない」<br>

「化学の対策をするのにはどの参考書を使えばいいのか知りたい」

そのような方に向け、共通テスト化学の特徴と出題傾向を確認するとともに、共通テストで高得点を取るための勉強法とおすすめの参考書を紹介します。

共通テスト化学の特徴

共通テスト化学は、単純な知識の暗記だけでは解けない問題が多く出題されます。

共通テスト全体の傾向ではありますが、化学はとくにその傾向が強いです。

出題範囲は偏りなく全分野にわたって出題されるため、高得点を取るには基礎を固める必要があります。

出題分野や特徴を確認し、しっかり対策を立てましょう。

出題分野・配点

共通テスト化学は、大問5問から構成されており、選択問題はありません。

詳細は下記の通りです。

| 設問 | 出題分野 | 配点 |

|---|---|---|

| 大問1 | 理論化学(結晶・気体・液体・コロイドなど) | 20点 |

| 大問2 | 理論化学(酸化還元・化学反応と光・化学平衡など) | 20点 |

| 大問3 | 無機化学 | 20点 |

| 大問4 | 有機化学・高分子化学 | 20点 |

| 大問5 | 総合問題 | 20点 |

他分野にわたる出題

これまでの共通テストは、1つの大問に対して、理論化学・無機化学・有機化学の分野がハッキリと分かれていました。

しかし、昨今の傾向では、有機化学の問題の中に、無機の知識を問うものや、理論的な内容を問う問題が出題されています。

大学の一般入試問題としては珍しくありませんが、センター試験では見られない傾向でした。

問われる内容の難易度は今までと変わらないため、しっかりと対策して新しい問題形式に慣れておきましょう。

グラフや表の読み取り

共通テスト化学のグラフ問題は、与えられたグラフから必要な情報を読み取り、化学の知識と関連付けて考察する問題が中心です。

教科書レベルの基礎知識に加え、実験結果やデータから考察する問題も出題されるため、幅広い知識と思考力が求められます。

過去には、必要に応じて自分でグラフを作成し解答する問題も出題されました。

グラフや表問題に苦手意識を持たないように、問題集や資料集で出てくるグラフや表は一通り解いておきましょう。

グラフや表の読み取り問題はどうしても時間がかかってしまうので、簡単な知識問題はできるだけ早く解き、グラフ問題で時間を使えるように時間配分を意識して問題を解いていきましょう。

指導要領外の化合物や言葉

教科書に載っていない指導要領外の内容も出題されるのが共通テスト化学の特徴の1つです。

以下が過去に出題された指導要領外の内容です。

- イオン内電荷の偏りと水への溶けやすさ

- C1化学

- p-アミノフェノール、アセトアミノフェン

- アルギン

これらの内容は、問題文をしっかり読めば学校で習う範囲の知識を用いて解けるように作られているため、教科書以上のことを勉強する必要はありません。

見慣れない化合物が出ても手が止まらないよう、過去問などで慣らしておくと良いでしょう。

共通テスト化学の基礎の勉強法

共通テスト化学では、教科書で基礎を固めたうえで、問題集で知識を定着させ、過去問や予想問題で実践を積むのが効果的です。

では、基礎固めをするときは何に注意したらいいのでしょうか。

ここからは、共通テスト対策における化学の勉強方法についてご紹介します。

単元ごとに学習する

共通テストの内容を見てみると、全範囲からまんべんなく出題され、基礎的な内容から発展させた構成の出題が多く見られます。

普段の学習で基礎的な内容を身に付けていることはもちろん、発展的な内容を類推することが大切です。

基本的に多くの小問が独立して答えを出せるようになっているため、理解した単元が増えるほど得点できる小問が増えていき、その結果高得点が見込めるようになります。

すべての単元を終えるタイミングで過去問に取り掛かり、模試では単元ごとに目標達成を目指しましょう。

全単元で一気に点を取ろうとするのではなく、ひとつひとつ単元を完璧にすることで、学習漏れを防ぐと同時に、だんだんと点数が上がっていくため自信につながります。

得意な単元を増やす

学習を始める際、まずは自分の好きな単元から始めるとよいでしょう。

例えば、暗記が苦手で計算が得意な人は先に理論化学を優先することで、苦手意識なく取り組むことができるでしょう。

大事なのは、得意単元を確保しつつ、苦手単元をひとつひとつ潰すことです。<br>これができれば全体として高得点が見えてきます。

なお、「気体・液体」「反応速度・化学平衡」はグラフ問題として出題される傾向がありますので、少しでも早く点数を上げたい人はこちらからはじめてみるとよいでしょう。

共通テスト化学の予想問題を解くときのコツ

ある程度知識が固まってきた段階ですぐに過去問や予想問題に取り組みましょう。

たくさん問題を解くことで、出題形式や試験難易度に慣れていきます。

ここでは、過去問を解くときに意識して欲しいことや、どうすればより高得点を取れるのかご紹介します。

基礎固めを優先する

共通テストで問われるのは、基礎を正しく理解しているのかどうかのため、単元ごとに基礎の正しい知識を、どれだけ蓄えられるかが共通テスト突破のカギです。

教科書の基本レベルの内容は、すぐに使えるようにしっかりと理解しておきましょう。

問題文の問い方が「適当なものを選べ」や「誤りを含むものを選べ」などの場合、知識だけで解ける可能性が高いです。

模試や過去問を解く際、必要な知識が何か瞬時に判断できるようにしましょう。

時間配分に慣れておく

共通テスト化学は、図やグラフ、表などから必要な情報を読み取り、その読み取った数値を使って計算をして解答を導くという手順を取ります。

問題を解くのに時間がかかるため、あらかじめ大問ごとに使う時間を決めておくことで、最後の問題まで取り組めるでしょう。

また、模試や過去問を解く際は、時間を計りながら速く正確に解く練習をしましょう。

予備校模試などには積極的に参加して、試験本番の雰囲気に身体を慣らしていきましょう。

分からない問題は飛ばしていい

問題を解きながら、分からない問題があったらすぐに飛ばすようにしましょう。

高得点を取る受験生の多くは、解ける問題を素早く解き、時間を確保してから飛ばした問題に帰っています。

飛ばした問題は、すべて解き終わってから落ち着いて考えることができるので、戻ってくる場所に印をつけて次に進みましょう。

また、計算問題を解くときは、計算過程を書きながら解くことで、後でミスがあった時にどこでミスをしたのか分かりやすくなります。

計算するの際は暗算に頼らず、後で見直せるように式を丁寧に書くことを心がけましょう。

共通テスト化学のおすすめの参考書

共通テスト化学は難易度が高いですが、最初から難解な問題集にチャレンジするよりも基本的な問題集・参考書を徹底して理解するほうが、最終的に得点につながりやすいです。

自分に合った教材から徹底的に仕上げていき、徐々にレベルアップしていきましょう。

ここでは化学の共通テスト対策におすすめの参考書と問題集をご紹介します!

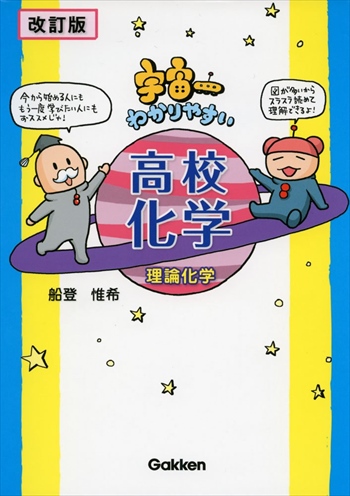

宇宙一わかりやすい高校化学

宇宙一わかりやすい高校化学は理論化学・無機化学・有機化学の3つの分野を順番にマスターしていきます。

かわいいイラストで具体例がたくさん入っているので、具体的なイメージをもって化学の内容を理解できます。

使い方

1つの単元に関する内容理解が済んだら、その直後に問題演習を解くという流れがおすすめです。

理解した後に問題に取り組むことで記憶の定着を図ります。

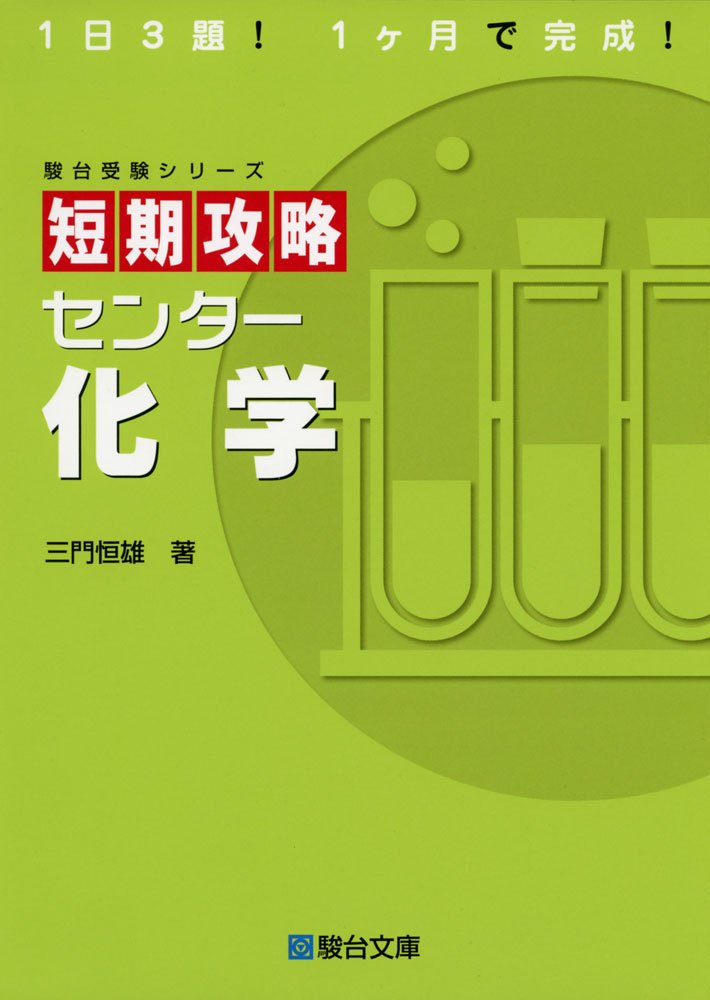

短期攻略 共通テスト 化学

教材の内容が化学で頻出の単元ごとにまとまっています。

共通テストの化学で出題されやすいテーマや項目に基づいて大問が82題に分かれていて、それぞれの問題ごとに難易度や所要時間の目安が書かれているのが特徴です

使い方

共通テストでも二次試験でも化学を受験する人は、二次試験までの学習を一通り終えた後の段階で『短期攻略 共通テスト化学』に取り組むのがおすすめです。

化学重要問題集

大学入試の化学で出題される問題がほぼ全て網羅されている参考書です。

入試の基礎、標準レベル問題から、難関大学で出題される難しい問題まで幅広く扱われているのが特長です。

使い方

入試に出題される化学の重要問題が網羅されている『化学重要問題集』ですが、B問題などの難しい問題の解説はハイレベルになっていて、化学が苦手な人は理解するのが難しい場合があります。

そのため、もし、『化学重要問題集』の解説を読んでも分からない部分が多い場合には、同じくらいの難易度でより解説が平易な参考書を使うのがおすすめです。

共通テスト「化学」の勉強法と対策法|まとめ

共通テスト化学で高得点を取るためには、単元ごとに基礎知識をしっかり身に付けることが大切です。

出題範囲が全範囲にわたるため、はじめは思ったよりも点数が伸びないかもしれません。

単元をひとつひとつ仕上げ、得意単元を確保しつつ苦手単元を克服していくことで、徐々に得点が上がっていくでしょう。

焦らずに計画的に学習を進めることで、高得点を狙える力を身に付けることができます。